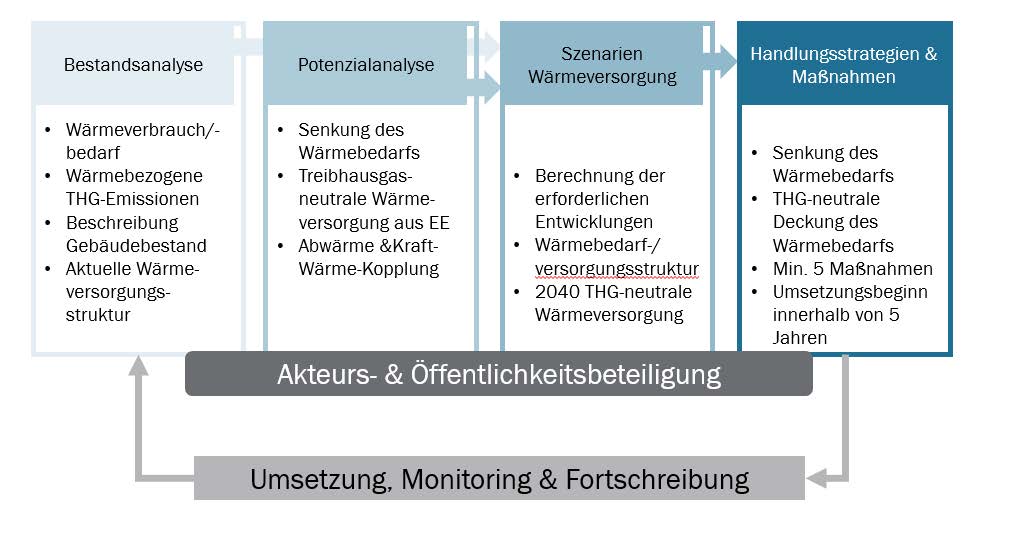

- Bestandsanalyse

Das Ziel der Bestandsanalyse besteht darin, den aktuellen Energieverbrauch oder -bedarf auf kommunaler Ebene systematisch und fundiert zu erfassen, ebenso wie die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen. Die benötigten Informationen werden klar strukturiert aufbereitet, und die Beschaffung dieser Daten wird rechtzeitig mit den Auftraggebern abgestimmt. Im Rahmen der Analyse werden zudem die relevanten bestehenden Konzepte berücksichtigt und integriert

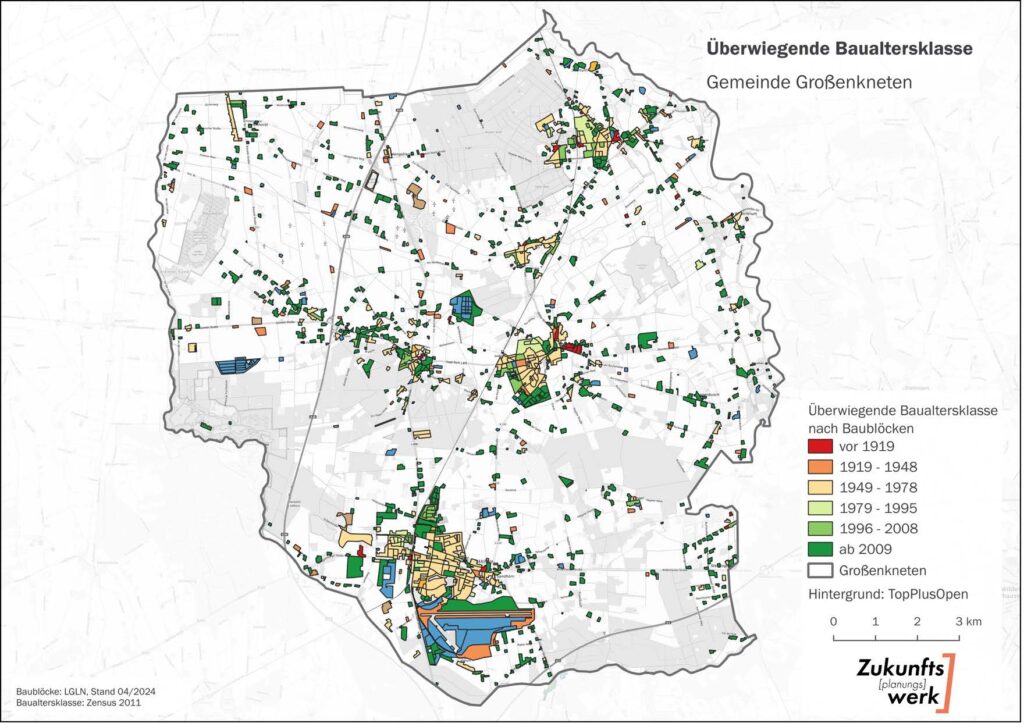

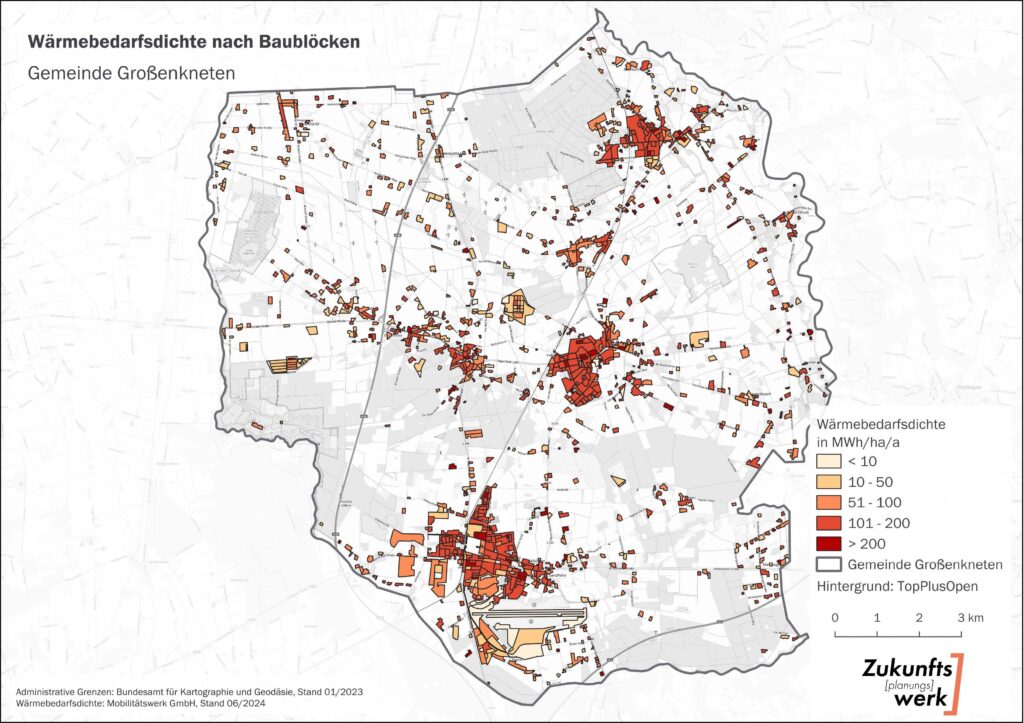

Wir unterstützen bzw. führen die Bestandsanalyse zur Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und -verbrauchs sowie der daraus resultierenden Treibhausgasemissionen durch. Dies schließt eine räumliche Darstellung in den Ortsteilen ein:

- Gebäude- und Siedlungstypen u. a. nach Baualtersklassen

- Energieverbrauchs- und Energiebedarfserhebungen

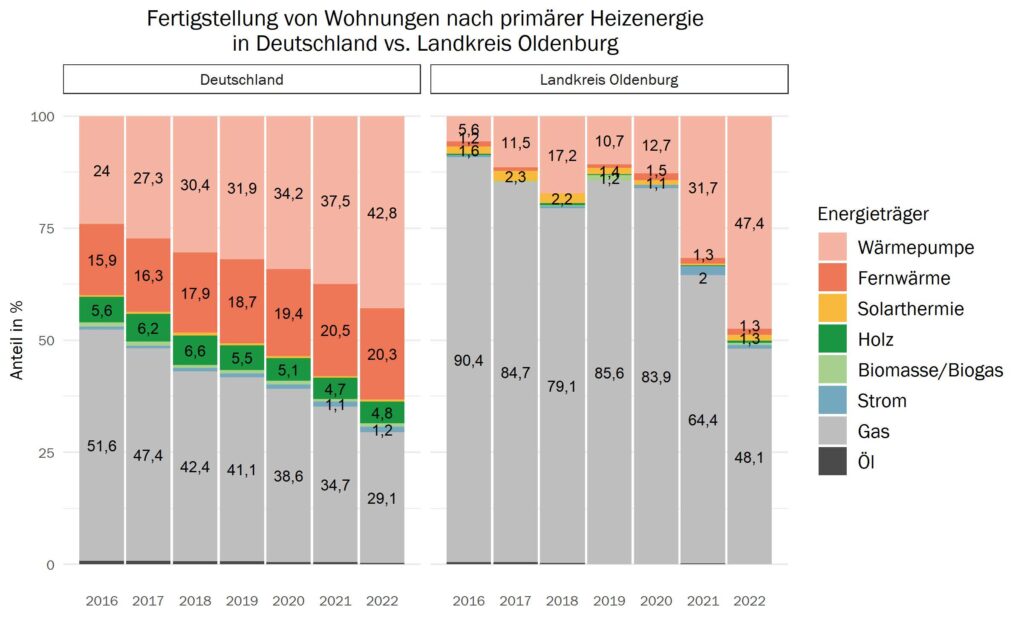

- Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude

- bestehende Wärme- und Kälteversorgungsinfrastruktur (Gas- und Wärmenetze, Heizzentralen, Speicher).

- Potenzialanalyse

Ziel der Potenzialanalyse ist die Berechnung von Potenzialen zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme in den Sektoren öffentliche Liegenschaften, private Haushalte, Industrie sowie Gewerbe-Handel-Dienstleistungen. Darüber hinaus werden die lokal verfügbaren Potenziale aus erneuerbaren Energien sowie Abwärmepotenziale erhoben.

Unter diesem Betrachtungspunkt werden Aussagen zu Potenzialen erneuerbarer Energien zur Wärmeversorgung sowie Abwärme in der Kommune ermittelt. Dabei wird die lokale Komponente hervorgehoben:

- Biomasse: Darstellung des Anteils der zur Gewinnung von Biomasse genutzten Flächen

- Geothermie: Darstellung geeigneter Flächen für Erdsonden, Erdkollektoren und Tiefengeothermie

- Umweltwärme aus Gewässern und Abwasser

- Solarthermie: Darstellung der Freiflächen und Dachflächenpotenziale

- Abwärme-Potenziale aus Industrie, Kläranlagen und Abwasser

- Standorte für KWK-Wärme aus erneuerbaren Energien

Es werden Aussagen zu Potenzialen erneuerbarer Stromquellen für Wärmeanwendungen in der Kommune getroffen, diese betreffen:

- Photovoltaik

- Windkraft

- Wasserkraft

- KWK-Standorte

- Batteriespeicher-Standorte

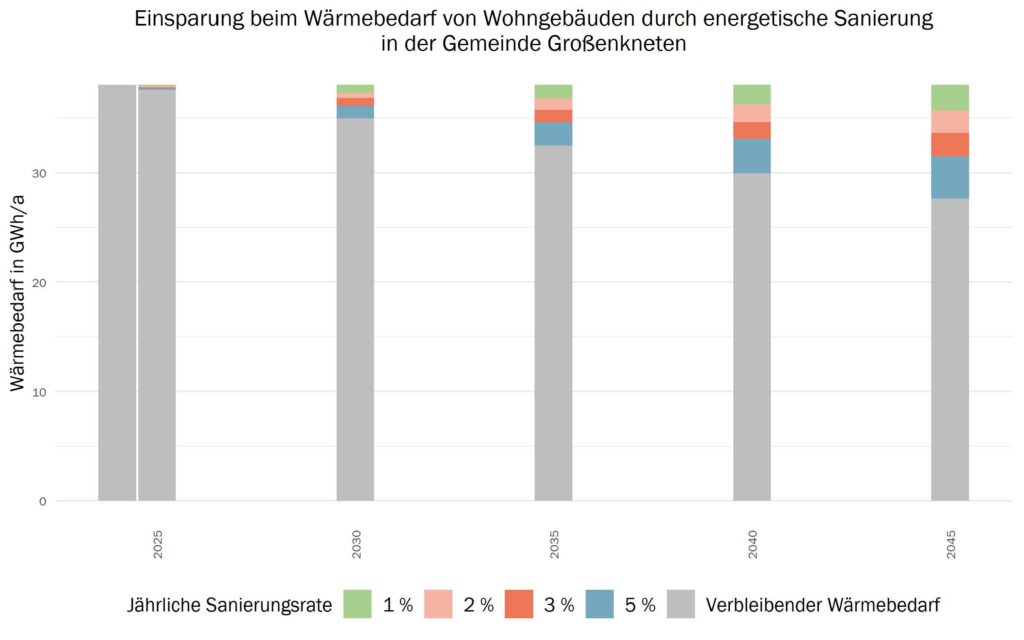

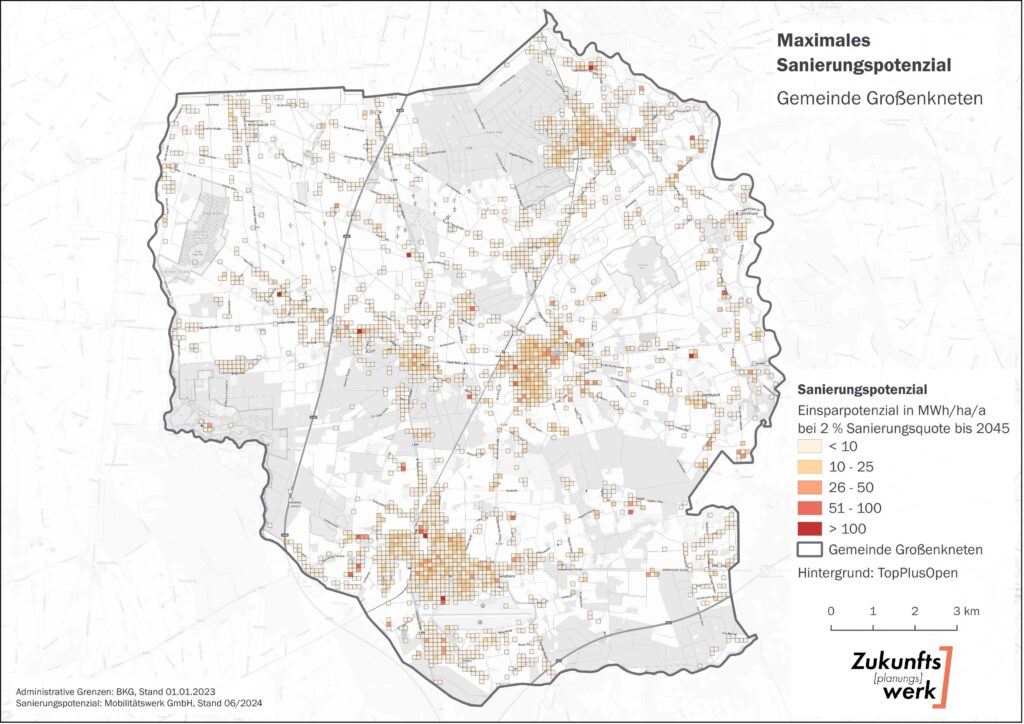

Zudem werden Potenziale zur Energieeinsparung durch Wärmebedarfsreduktion in Gebäuden durch eine mögliche Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz sowie in industriellen oder gewerblichen Prozessen insbesondere bei den kommunalen Liegenschaften ermittelt. Es werden bekannte räumliche, technische, rechtliche oder wirtschaftliche Restriktionen für die Nutzung von Wärmeerzeugungspotentialen in der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung für die Kommune beachtet.

- Zielszenarien

Ziel ist die Entwicklung einer Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Es werden Szenarien für die Jahre 2030 und 2045 entwickelt, welche die in AP 2 errechneten Potenziale für Energieeinsparungen und erneuerbare Energien einbeziehen. Das Zielszenario für 2045 ist die Klimaneutralität. Es werden dabei die jeweils gültigen THG-Minderungsziele der Bundesregierung und die Zielvorgaben des WPG umgesetzt.

Wir beschreiben Optionen für ein Zielszenario und identifizieren dann das geeignetste. Dies beschreibt die Entwicklung des Wärmebedarfs für 2030 und 2045 unter der Berücksichtigung der ermittelten Potenziale für Energie- und THG-Einsparung und der Zielvorgaben des Wärmeplanungsgesetzes, sowie erneuerbarer Energien.

Wir berechnen die Kosten für alle gängigen Energiesysteme und vergleichen diese miteinander. Dabei berücksichtigen wir erwartbare Akzeptanzraten, Laufzeiten der bestehenden Versorgung und Risikoaspekte. Die Sichtweise der einzelnen Kunden und der möglichen (Netz-)Betreiber wird mitberücksichtigt. Ein Fokus wird hierbei auf den Akteueren PVU und WEMAG AG liegen.

Es werden die Eignungsgebiete für Wärmenetze identifiziert und dargestellt:

- Ausweisung und Darstellung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet, z. B. anhand der Analyse der Wärmekosten im Vergleich zur dezentralen Versorgung und unter Berücksichtigung Transformationspläne gemäß Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)

- Ausweisung der Nutzung der lokalen Potenziale erneuerbarer Energien zur Wärmeerzeugung in den unterschiedlichen Wärmenetz-Eignungsgebieten

- Gebietsweise Darstellung der Nutzung von Wärmepumpen, Bioenergie, Solarthermie, Abwärme etc. in den Heizzentralen

- Berechnung des Wärmebedarfs und Kostenprognosen der Wärmekosten pro Eignungsgebiet in Form von Wärmevollkostenvergleichen, die die Versorgung in der Kommune umfassend abbilden. Dabei werden sowohl die Versorgung mit Fernwärme als auch Einzelheizungen betrachtet.

- Darlegung von Umwelt- und Klimaauswirkungen sowie ökonomischer Vorteile und Risiken für die Verbraucher bei eventueller Einplanung nicht-lokaler Ressourcen

Die Identifizierung der Eignungsgebiete erfolgt daher unter Berücksichtigung der ermittelten Ergebnisse der Bestandsanalyse (AP 1) und Potenzialanalyse (AP 2).

- Handlungsstrategien und Maßnahmen

Ziel des APs ist es, konkrete Maßnahmen zur Umsetzung zu identifizieren und ein methodisches Vorgehen zu entwickeln.

Es werden anhand von Wahrscheinlichkeiten, der Umsetzbarkeit, den Kosten und dem Akzeptanzbild aus der Beteiligung die Maßnahmen abgeleitet. Dazu wird eine Zielerreichungsstrategie entwickelt.

Es wird ein Wärmeplan zum Aufbau einer klimaneutralen Wärmeversorgung mitsamt der Beschreibung der dafür erforderlichen Maßnahmen erstellt. Um der Kommmune ein umsetzungsreifes Konzept zu erarbeiten, werden die Maßnahmen priorisiert und in einem Zeitplan eingeordnet. Auf diese Weise wird klar, welche Maßnahmen zu welchen Zeitpunkten angeschoben werden sollten sowie die darauf entstehenden Potenziale ersichtlich.

Es werden Fokusgebiete in Abstimmung mit dem AG ausgewählt. Stellt sich im späteren heraus, dass dort keine mittelfristige Umsetzung zu erwarten ist, wird entsprechend der erstellten Rangfolge auf das nächste Fokusgebiet zurückgegriffen. Dies zielt alles darauf ab, am Ende eine möglichst eigenständige Umsetzungsdynamik unter den Akteuren zu kreieren. Wir sehen die Stadt nur als Begleiter, aber alle Beteiligten, wie Bürger:innen, Unternehmen, etc. müssen im Wesentlichen die Umsetzung übernehmen. Ansonsten verbleiben zu viele unlösbare Aufgaben bei der Stadt. Diese Fokusgebiete werden räumlich intensiver betrachtet und erhalten eigene spezifische Umsetzungspläne. Diese Gebiete sind kurz- und mittelfristig mit erhöhter Priorität zu behandeln. Für die übrigen Gebiete werden übergeordnet Maßnahmen skizziert, sodass das gesamte Projektgebiet berücksichtigt wird. Für eine bessere Umsetzbarkeit wird aufpassende Förderprojekte, sowie alternativ auf Finanzierungsansätze verwiesen, um eine gewisse Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.

Die Maßnahmen werden spezifisch auf die in die unterschiedlichen Eignungsquartiere eingehen. Dafür werden die Betrachtungen aus Sicht der Fokusgebiete vorgenommen. Eine strategische übergeordnete Betrachtung für den AG rundet dies ab. Dafür soll eine Formulierung der Handlungsoptionen und der empfohlenen Strategie erfolgen. Die einzelnen Maßnahmen stehen unter folgenden Gesamtzielen:

- Steigerung der Energieeffizienz

- Reduzierung des Wärmeenergiebedarfs

- Dekarbonisierung der Wärmeversorgung

Die einzelne Maßnahmendarstellung erfolgt mit konkreter räumlicher Verortung in den ausgewiesenen Versorgungsgebieten mit Steckbriefen und wird ebenfalls im WebGIS dargestellt. Die Steckbriefe enthalten mindestens folgende Bestandteile:

- Lageplan

- Luftbild

- Beschreibung der Situation im Gebiet (Gebietsgröße, Netzlänge, Leistung, Wärmebedarf etc.)

- Eignungsgebiet für dezentrale Einzelversorgung bzw. Wärmenetze

- Ziele für die Stadtentwicklung und Wärmeversorgung

- Maßnahmenvorschläge (Kurzbeschreibung)

- mögliche Treibhausgasminderung

- geschätzte Kosten

- Finanzierungsansätze und Wirtschaftlichkeitsrechnung

- Umsetzungsplanung inkl. Vorlauf

- notwendige Schritte, Termine

- Verantwortlichkeit und Akteure

- Priorität, Umsetzungsbeginn

- Beteiligung

Im Rahmen dieses Arbeitsschwerpunktes wird eine Kommunikationsstrategie entwickelt, um alle Zielgruppen ergebnisorientiert in das Projekt einbinden zu können.

Eine aktive Teilnahme und umfassende Information der lokalen Akteure und der Öffentlichkeit sind entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz einer kommunalen Wärmeplanung. Zu Beginn erfolgt eine detaillierte Analyse der Akteure, um die Erwartungen an die kommunale Wärmeplanung zu erfassen. Diese Akteure werden zeitnah über die Planung informiert und erhalten einen kurzen Fragebogen, um ihre Erwartungen zu artikulieren. Über die Projektwebseite werden die Bürger*innen über die kommunale Wärmeplanung informiert und haben die Möglichkeit, über einen Fragebogen aktiv mitzuwirken. Aus unserer Erfahrung resultiert häufig Unklarheit darüber, bspw. welche Anforderungen gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) gelten und welche Auswirkungen die kommunale Wärmeplanung individuell hat. Ein FAQ-Bereich auf der Webseite soll solchen Missverständnissen vorbeugen, über verschiedene Aspekte der Wärmeplanung aufklären und hilfreiche Tipps, bspw. zu Fördermittel erhalten. Die Umfrage zielt darauf ab, Wünsche, Bedürfnisse und offene Fragen aufzunehmen. Das FAQ wird kontinuierlich durch die Beteiligung der Bevölkerung erweitert. Für spezifische Fragen steht auf der Homepage ein Ansprechpartner aus dem Projektteam mit Kontaktdaten zur Verfügung. Dieser Ansprechpartner ist für die Bürger*innen erreichbar und beantwortet die Anliegen.

Wichtige Akteure, wie potenzielle Wärmenetzbetreiber, Wärmeerzeuger, Großverbraucher oder kommunale Wohnungsgesellschaften, werden aktiv in den Prozess der kommunalen Wärmeplanung eingebunden. Durch leitfadenbasierte Interviews werden nicht nur die Bedürfnisse und Wünsche dieser Akteure ermittelt, sondern auch erste Lösungsansätze für die zukünftige Wärmeversorgung der Stadt entwickelt. Dabei werden Akteure, die Synergien bieten, miteinander vernetzt, um eine effiziente und nachhaltige Wärmeversorgung zu gewährleisten.

Neben dem Austausch mit relevanten Akteuren der Wärmeversorgung ist auch die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik von entscheidender Bedeutung. Transparenz spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Durch regelmäßige Vor-Ort-Treffen in den Gremien, kontinuierliche Berichterstattung und Zwischenpräsentationen sollen Politik und Verwaltung umfassend eingebunden werden.